Amateur de musique depuis tout petit, j’ai aussi des chose à dire sur le sujet… Chroniques de concerts ou coups de coeurs divers, cette rubrique sent les notes.

J’ose supposer que ça peut arriver à tout le monde : il y a des chansons que je suis absolument incapable de supporter.

Malgré de nombreuses tentatives, je suis totalement allergiques aux comédies musicales. Je vous explique pourquoi, après avoir essayé de visionner “West Side Side Story”, j’aurais préféré aller chez le dentiste.

Woodkid au Palais 12

Date : 26/10/2021

Lieu : Palais 12, Heysel, Bruxelles

Quelques liens

20 mois... C’est pas loin de 20 mois qu’il a fallu attendre depuis fin janvier 2020 pour revenir enfin à un vrai concert pop, sans masque, avec un vrai public. Ce covid a causé la plus longue interruption depuis une ère qui m’a semblé dater d’une époque où l’on écrivait les chiffres avec des lettres. C’est dire ce sentiment de libération ressenti au soir d’assister à ce concert de Woodkid. L’occasion d’ouvrir cette nouvelle forme d’articles sur mon blog, pour être sûr qu’une mémoire qui n’est pas sans laisser apparaître quelques défaillances dues à l’avancement de mon âge ne me laisse des souvenirs sur le carreau. Profitons-en tant qu’il y en a encore.

Pourquoi Woodkid ?

C’est sûr que les gens qui me connaissent pourraient être surpris car je n’ai sans doute jamais fait état préalablement d’une quelconque adhésion à cet artiste français avant cette date. C’est en fait une initiative de mon amoureuse qui, travaillant comme bénévole au Festival de Ronquière, l’a vu performer au mois d’août 2021, a été subjuguée, et a décidé de m’en faire profiter. Je dois reconnaître que mon emballement était moyen, n’ayant jamais eu l’occasion d’être confronté à son répertoire, mais j’y suis allé en confiance.

Histoire de me mettre quand même dans l’ambiance, le jour même, je me suis quand même décider à écouter un peu de quoi ça causait. Trois albums à ce jour mentionnés par Spotify, avec débuts en 2013, ça pouvait expliquer que mes explorations n’aient pas eu l’occasion de croiser le chemin de ce Yoann Lemoine.

Evidemment, le premier morceau que j’écoute, c’est “Iron“, et immédiatement je reconnais l’intro, étant donné qu’elle sert de générique depuis de longues années à l’émission “Un jour dans l’histoire” sur la Première. Je ne peux m’empêcher de rigoler en me demandant si Woodkid va me raconter en musique des histoires sur les années de crèche de Napoléon au CPAS d’Ajaccio, sur les rapports entre les Templiers dissidents et les anti-vax de la fin du 19ème siècle ou sur la thèse de doctorat de Marie-Antoinette sur les différences fondamentales entre cougnous, cougnolles, coquilles , bonhommes ou Jésus..

Mon écoute est un peu distraite mais plutôt positive. J’y distingue une combinaison musique électro et d’instruments classiques, une voix plutôt grave comme j’aime bien, et pour ce que j’écoute, une forme de mélancolie un peu sombre qui correspond assez bien à une partie de mes goûts musicaux. Toutefois, je dois reconnaître qu’à part “Iron”, même dans les morceaux qui sont les plus écoutés, je n’en reconnais absolument aucun. Bon. Soit. Ce sera la découverte. Je me rends également compte qu’il est très rare que j’aie assisté à des concerts d’une ampleur significative en ne connaissant pratiquement pas l’artiste. (Le dernier devait être Eliott Murphy au Spirit of 66). Soit. Ce sera “La découverte ou l’ignorance”, comme chantait Tri Yann.

Début du concert

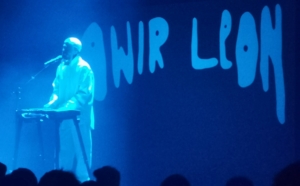

Awir Leon

A l’arrivée au Palais 12, on sent quand même qu’on n’est pas encore revenu dans le monde d’ “avant”. Une file indienne serpente avant l’entrée pour vérifier les Covid Safe Tickets, mais malgré tout, on sent que ça devient ancré car ça défile assez rapidement. Et enlever son masque après le passage des contrôles, c’est évident, ça fait du bien.

La première partie est assurée par un certain Awir Leon. Encore totalement inconnu à mon répertoire. Le bonhomme est seul sur scène avec son clavier qui fait beaucoup de bruit. Je ne m’étendrai pas trop car j’ai vraiment eu du mal à m’immerger dans son électro solitaire minimaliste. Certes le garçon n’est pas un manchot du clavier et des effets sonores, mais je n’adhère pas à son univers musical qui ne me provoque aucune émotion. Pas inintéressant, certes, mais pas passionnant. Ce n’est qu’après coup que je me suis rendu compte qu’en fait c’est lui qui gère les percussions électroniques de Woodkid, et là… C’est autre chose.

Puis c’est la pause. On diffuse une musique d’ambiance minimaliste qui me rappelle un peu la période aquatique de Jean-Michel Jarre tendance “Cousteau”. Ce qui m’a inspiré le commentaire suivant :

La musique de transition ressemble à une production de Luc Baiwir illustrant un documentaire sur les profondeurs abyssales, subsidié par la province de Hainaut, et tourné au lac de l’Eau d’Heure

Woodkid s’installe

Le staff s’installe

Arrivée de Woodkid sur la scène. Là, on a nettement plus de personnel… Percussions acoustiques, percussions électroniques, clavier… et puis violon, alto, violoncelle, clarinette basse (Certifié par mon amoureuse, je pensais naïvement à un saxophone, mais chacun sa spécialité, tu voâââââs…) et trombone. Bigre. On n’a pas peur de mixer les influences, c’est du sérieux et ça me parle. Yoann Lemoine commence par parler chaleureusement au public, et il inspire immédiatement beaucoup de sympathie, demandant pour qui ce concert était le premier de la “période machin”, et effectivement, vu la réaction du public, ce n’était pas une “première” que pour nous deux.

Le concert démarre en douceur. L’acoustique est excellente, l’ambiance calfeutrée et plutôt intime. “Iron” est jouée comme deuxième morceau, m’installant dans un peu de terrain familier, mais la dimension live avec la puissance des instruments me fait déjà frissonner… Beaucoup plus que quand je l’entends en guise de générique radio. Tout de suite, la mise en lumière éclate : Woodkid monte sur un podium au-dessus et à l’arrière de ses musicos, et sur un écran géant en fond sonore sont projetées des séquences animées en images de synthès du plus bel effet… Franchement ça donne. Etant novice dans l’univers musical de Woodkid, je me sens bien incapable de vous dresser une set list de morceaux que je découvre et dont je ne connais forcément pas le nom. Mais les premiers morceaux sont porteurs d’une lourdeur mélancolique qui me transperce littéralement. C’est un univers poisseux, dense et riche dans lequel je me reconnais parfaitement.

Toutefois, après les premiers morceaux, je commençais à le cataloguer dans le tiroir “brayous” (Note aux non wallons : c’est du patois pour “pleurnichard”). Je fais ainsi référence à une période de ma vie (grosso modo 1997-2002) où j’écoutais de manière quasi exclusive des artistes produisant une musique triste, sombre, mélancolique (genre Nick Cave, les Tindersticks, Perry Blake ou des joyeux drilles de cet acabit). Bien que riche de percussions sourdes ET assourdissantes, ça ne fleurait pas bon le youkaïdi-youkaïda…..

en duo avec Pierre Lizée

Puis graduellement, la rythmique s’est élevée. Le duo très impressionnant de percussionnistes développait une atmosphère lourde, battante, industrielle, qui vous fait résonner les os. Des coups de marteaux sur des parois en fonte, des chocs sur des bidons d’asphalte remplis, même les mélodies aériennes développées par les instruments classiques qui essayaient d’égayer l’atmosphère avaient l’air poisseuses. Peu à peu une musique aussi tribale que métallique envahissait l’espace de manière extrêmement dense. Bref, ça s’excitait de plus en plus, mais qu’est-ce j’avais bon !

La richesse de Woodkid me semble venir de cette alchimie entre rhythmique lourde et envahissante et lignes mélodiques d’une grande pureté. C’est un cocktail vraiment intéressant, dense et riche, et j’étais totalement absorbé par ce voyage musical. Et le bonhomme est extrêmement attachant, communiquant beaucoup avec son public, livrant ses propres émotions, s’interrogeant comme un pote qui se soucie vraiment de ton bien-être tout en livrant le meilleur de lui-même. Il était content d’être là, content d’être à Bruxelles où le public est souvent aussi réceptif que démonstratif, et ça lui plaisait. Ca se voyait.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner cette extraordinaire dualité entre les percussions acoustiques et électroniques ; leur donner vie via deux musiciens différents rend palpable cette tension, cette lourdeur, qui vous secoue l’intérieur des entrailles… Et qui se marie si bien son invraisemblable densité avec le côté plus aérien des instruments à corde. C’est un régla, tout simplement.

Vient alors un vrai beau moment d’émotion quand Woodkid invite sur scène Pierre Lizée, un belge qui avait fait une cover de la superbe chanson “In your likeness”, qui a touché l’artiste au point de lui offrir un duo sur scène lors d’un passage en Belgique. C’est chose faite. Et bien faite. La chair de poule, je vous dis.

Les jeux de lumière méritent aussi une mention spéciale, notamment quand les sports se positionnent pour former dans l’atmosphère moite une sorte de grille de lumière en trois dimensions sur laquelle l’artiste fait mine de s’appuyer, l’effet est particulièrement réussi.

Final

Woodkid réussit à nous immerger dans une atmosphère aussi oppressante qu’enthousiasmante jusqu’au bout. Le public aime ça et manifeste sa joie en une communion tribale et gesticulante du plus bel effet, prolongeant les morceaux en ahanant les refrains instrumentaux à la grande joie de l’artiste. C’est un partage d’émotion et d’énergie qui fait vraiment du bien. Le rappel vient avec “Run Boy Run“, de ses premiers gros succès, et l’audience scande les quelques notes avec tellement d’ardeur qu’on dirait que la communion ne va jamais terminer. Mais les meilleures choses ont une fin, et le retour des lumières laisse le sentiment d’avoir participé à une très belle fête du son autant que de l’image de synthèse.

Woodkid réussit à nous immerger dans une atmosphère aussi oppressante qu’enthousiasmante jusqu’au bout. Le public aime ça et manifeste sa joie en une communion tribale et gesticulante du plus bel effet, prolongeant les morceaux en ahanant les refrains instrumentaux à la grande joie de l’artiste. C’est un partage d’émotion et d’énergie qui fait vraiment du bien. Le rappel vient avec “Run Boy Run“, de ses premiers gros succès, et l’audience scande les quelques notes avec tellement d’ardeur qu’on dirait que la communion ne va jamais terminer. Mais les meilleures choses ont une fin, et le retour des lumières laisse le sentiment d’avoir participé à une très belle fête du son autant que de l’image de synthèse.

Ce fut pour moi une très belle expérience, un concert vraiment réussi, et la découverte d’un artiste talentueux, inventif et enthousiasmant.

J’en veux encore !

Galerie de photos

Amateur de musique depuis tout petit, j’ai aussi des chose à dire sur le sujet… Chroniques de concerts ou coups de coeurs divers, cette rubrique sent les notes.

Roger Waters en concert…… J’ai donc attendu d’avoir 47 ans pour aller voir un tel événement. Un monsieur qui était en pleine période créative avant ma naissance, quand même.

Fan de toute déclinaison Floydienne depuis que j’ai été en âge de comprendre ce qu’était la stéréo (mais trop tard pour avoir connu Roger dans la Machine), et après avoir vécu un moment extraordinaire il y a deux ans quand David Gilmour s’était produit à Tirlemont, je bavais, que dis-je, je m’inondais mentalement de suc salivaire à l’idée d’enfin voir un de ces monuments personnels que j’ai érigés au panthéon de mes obsessions musicales. Mes attentes allaient-elles être comblées ? Le suspense est insoutenable….

Parti de manière solitaire dans ce périple anversois, Facebook n’a pas manqué de me rappeler que j’avais de très nombreuses connaissances dans la salle. Cependant, le Sportpaleis, ce n’est pas la friterie du coin, et l’assistance nombreuse a réussi à faire en sorte que je n’en ai physiquement rencontré aucunes…. Si vous êtes sages, je créditerai quand même à la fin de l’article.

Préambule pédant

Si vous ne désirez lire que mon compte rendu du concert, vous pouvez directement passer au paragraphe suivant ; là, je vais donner quelques bases pour les curieux, les retardataires et les éventuels inconditionnels de ma prose absconse.

Il faudrait douze blogs et demi pour vous raconter mes rapports avec la maison Pink Floyd et à la musique en général. Comme beaucoup, j’ai été frappé par les défilés de marteaux et les élèves passés au hachoir alors que je n’avais qu’un âge à un chiffre mais je n’ai réellement commencé à m’y intéresser que vers mes 17-18 ans, lorsque Roger Waters avait quitté le groupe, escomptant sa dissolution pure et simple, et que les deux membres restants (Gilmour et Mason) se remettaient en selle avec ce qui s’apparentait à un album solo de David Gilmour fait avec l’aide de son pote Nick Mason, puis rejoint timidement par Rick Wright qui a grimpé dans le bus alors qu’il venait de démarrer. Ce fut donc “A Momentary Lapse Of Reason”, un album franchement pas inoubliable, mais qui remettait le Floyd sur la carte musicale… Et qui a fait pester Roger Waters à s’en mordre les dents.

PInk Floyd a été une machine à cinq engrenages. D’abord Syd Barrett, le psychotique génial très rapidement mis hors course par abus de substances qui font rire (ou pas). Ensuite Roger Waters, le torturé glacé à la tronche rébarbative, Rick Wright le gentil doux timide pétri de talent, Nick Mason le bricoleur inventif et diplomate, et enfin plus tard, David Gilmour, le soliste monumental, calme et rationnel quand Syd Barrett a commencé à sucrer les fraises. (Voir photo…)

Dans leurs premières années, le Floyd a été un collectif d’une inventivité totalement hallucinante. Qu’on aime ou pas, ils ont bousculé les codes et inventé un univers où la somme des talents des membres proposait un bouillon de culture d’une redoutable efficacité.

Quand est paru “Dark Side of the Moon”, la reconnaissance totale et inconditionnelle et le succès qui en découle a sans doute commencé à exacerber les traits de personnalité les plus marquants chez chacun. Chez Waters, il est raisonnable de penser que son ego et son narcissisme en général ont terriblement enflé au point d’imposer de plus en plus ses visions névrosées et apocalyptiques. Mais à l’époque, pour que ça marche, il avait besoin encore des autres qui apportaient une cohérence géniale à ses délires paranoïaques… Cependant, de 1973 à 1983, on sent qu’il a de plus en plus écrasé les autres membres, qu’il a mis au fur et à mesure sous l’éteignoir.

Quand est paru “The Wall”, on a eu droit à un distillat compact de toutes les angoisses et phobies de Roger, et l’extraordinaire médiatisation de l’album et de tous ses dérivés et certainement achevé la métamorphose complète de son ego tentaculaire. Première victime du nettoyage haute pression : le claviériste Wright, qui ne pouvait décidément plus fonctionner avec un patron autoproclamé et tyrannique. A peine pigiste sur le double album, Rick Wright a fait le minimum syndical et puis s’est dissous dans l’espace-temps. Quant à Gilmour, il aurait pu être juste un faire valoir… Sauf que quelques-unes de ses apparations dans The Wall ont tout de même transformé ce concept très prometteur en chef d’oeuvres ; ses soli sur “Another Brick In The Wall Part 2” ou “Comfortably Numb” resteront pour longtemps des monuments à la gloire de Gibson.

“The Wall” c’est Roger Waters, intégral, brut, complètement exposé. Et (c’est personnel, hein, vous avez le droit de ne pas me suivre sur ce terrain !) c’est aussi la fin de sa créativité débridée, le début de sa période de recyclage industriel et de l’éclatement complet de son ego.

En 1983 paraît “The Final Cut”. C’est les chutes de The Wall, avec un tout petit peu (vraiment vraiment très très peu !) de Gilmour et Mason pour dire que ce ne soit pas officiellement le premier album solo de Waters. Peu convaincant, cet album marque la fin définitive du collectif, et Roger quitte le groupe, persuadé qu’il n’a plus rien à prouver et que tout repose sur lui. C’est ça être narcissique, après tout…

Dès lors chacun essaie de poursuivre son chemin de son côté. Waters sort un album ovni démontrant à la fois les limites de son travail solo (faut quand même appeler Clapton à la rescousse pour faire la guitare pour dire d’y mettre un peu de crédit). Il faut dire que ses concepts un peu aberrants de parcours d’auto-stoppeurs ou plus tard de gamin qui appelle un animateur de radio avec un téléphone sans fil laissent assez perplexe. Mais tout persuadé de son immense génie, il ne doute pas que le public va suivre. Pas gagné. La femme à poil de dos sur la pochette en dit long sur ses possibilités limitées en terme de communication et de marketing…

Pendant qu’il sort ensuite son album au concept le plus incompréhensible, “Radio KAOS”, David Gilmour se rabiboche avec Nick Mason et suite à un combat juridique, les deux poteaux arrivent à arracher au forceps à Waters le nom de Pink Floyd moyennant un accord laissant Roger seul maître à bord de son produit “The Wall” (sauf pour les parties crées par Gilmour qui a gracieusement encore le droit de les utiliser). C’est ballot pour Roger car le public, lui, n’a pas oublié Pink Floyd, alors que so. nom à lui a moins de retentissement. Roger qui ? Ha. Ah oui, le mec de “The Wall”. Tiens c’était pas Pink Floyd, son nom ?

Même si le Floyd a sa période de créativité derrière lui, il aura encore quelques réussites notables à son actif. Roger, lui, il a toujours son bout de mur, mais il faut bien reconnaître qu’on attend la suite. Et de suite, objectivement, on n’en a pas réellement constaté, tout au plus un prolongement de son édifice toujours plus démesuré.

Pendant que Gilmour et Mason, enfin rejoints à temps plein par Wright essayent de renflouer le bateau avec leurs moyens, Waters rame (ha ha, que je suis drôle quand je m’y mets). En 1992 il nous sort quand même un joli pavé de 70 minutes très beau et très atmosphérique (“Amused to Death”), mais cette fois c’est Jeff Beck qui fait les piges à la guitare. Et si vous n’aimez pas les ambiances feutrées, vous fuyez cet album noir et mélancolique à l’extrême. Je l’ai adoré cet album, et je l’adore toujours, mais il faut bien reconnaître que ça ressemblait quand même à une nouvelle déclinaison d’une déclinaison d’une déclinaison de The Wall.

Et donc voilà. Après 1992, c’est une période de non créativité musicale quasi absolue qui s’installe chez Roger. Pour satisfaire son ego, il lui reste quand même son produit, son bébé, ses tripes, son lui, son mur. Et dès lors, il va consciencieusement exploiter le filon jusqu’au dernier moellon en l’exploitant dans tous les formats et toutes les positions imaginables. De la chute du mur de Berlin à son passage sur les écrans de cinéma l’année passée, on a bouffé du mur pendant 25 ans en guise de production musicale. Et ce n’est pas le médiocrissime tendant vers le ridicule “Ca ira” qui ira nous démontrer le contraire. On ne va pas pour autant dire que pendant ce temps-là le Floyd a été véritablement prolixe, mais ils ne se sont jamais laissé oublier, entre albums solo ou en groupe, on continuait à créer. Roger, lui, fils de Sysiphe et de Pénlélope, déconstruisait son mur chaque soir pour le reconstruire encore plus haut le lendemain jusqu’à l’indigestion totale.

Un jour Rick Wright lâche la rampe et laisse Gilmour et Mason orphelins. Alors qu’on en attendait plus rien, le Floyd sort en 2014 son testament musical, “The Endless River”, une sortie vraiment plus qu’honorable et un hommage au grand Rick. Et dans la foulée, Gilmour sort un album, une tournée mondiale, un concert filmé à Pompéi, et tout ça.

Qu’est-ce que ça doit piquer dans la tête à Roger ! Malgré toutes ses briques, on continue à les lui briser menu avec ce Floyd qui a échappé à son emprise, et on sent qu’il se rend compte qu’il est temps qu’il refasse parler de lui pour autre chose que ses moellons mentaux mégalomanes…

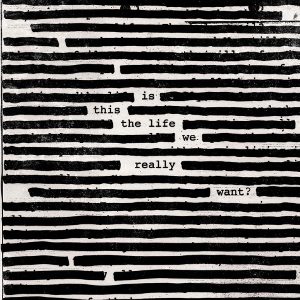

En 2017, alors qu’on ne l’attendait finalement plus, Roger sort enfin un album, 25 ans sa dernière production studio. “Is this the life we really want ?” est fort bien accueilli par la critique, et à mon avis, à juste titre. Cette fois pas de nom ronflant pour assurer la partie de guitare, et finalement fort peu de guitare. Un album toujours sombre, atmosphérique, engagé… et qui sent encore son Floyd à plein nez. Moult passages ne peuvent qu’évoquer un prolongement d’ “Animals” notamment, ce qui, il faut le reconnaître change du mur, mais ne sent pas nécessairement le renouveau créatif global. Il s’agit d’une production de très bonne facture, encore très engagée politiquement (depuis ses attaques sur Thatcher avec “The Final Cut”, on a l’habitude), d’une mégalomanie un peu confinée, sans concept ahurissant en guise de trame de fond. Il s’agit d’une production vraiment très agréable à écouter, ce que je ne me suis pas privé de faire à moult reprises. Toutefois, la première écoute que j’en avais eue était très superficielle car j’était occupé à autre chose, et en étant fort distrait j’ai à un moment donné revérifié ma playlist pour m’assurer que j’avais pas mis “Animals” par inadvertance…

Fort de ce succès d’estime et sans doute conscient qu’il fallait montrer qu’il pouvait quand même refaire autre chose que de la maçonnerie mégalomane paranoïaque, Roger s’est lancé dans le “Us+Them” tour qui nous occupe aujourd’hui. Reculé d’un cran dans l’historique de ses préoccupations, cette fois on reparle énormément d’Animals, de cochons géants, de centrales électriques et tutti quanti. Rien de bien neuf à l’horizon donc, mais un re-brassage et un nouveau recyclage de choses un peu plus anciennes. Ah, Roger, quel écolo musical tu fais, rien ne se perd, rien ne se crée !

C’est parti les amis !

A Anvers on est pragmatique. Le visiteur automobile a tout loisir de se garer gratuitement à l’extérieur de la ville et de faire 15 minutes de tram gratuitement pour rejoindre le Sportpaleis où la foule se masse avec bonhomie. La moyenne d’âge du public ne frise guère avec la puberté, il faut le reconnaître. J’aperçois quand même des enfants, mais je ne eux que me rendre à l’évidence : certains sont venus avec leurs grand-parents… Voilà qui me rappelle que je ne suis plus guère un ado non plus….

Me voilà placé face à la scène. Certes. Mais diamétralement opposé à elle dans cette arène fermée qui me semble quand même diamétralement bouffie. Ne souffrant guère de myopie, je ne me sens pas vraiment menacé, mais tout de même, je ne m’attendais pas vraiment à être aussi loin en ayant payé 90 boules, mais peut-être n’ai-je plus tant l’habitude des concerts en salle à gros budget.

Pour faire patienter le public, on projette sur l’écran géant l’image de dos d’une personne assise face à littoral mal identifié. Il y a des dunes, la marée est basse et lointaine et laisse des “bâches” assez caractéristiques. Ca pourrait être la Côte d’Opale mais je peux me tromper, évidemment. Vu que c’est Roger, j’appelle ça un “Wallpaper”. Ha ha. Je me désopile. Quel talent, ce Neutron. Hum. Désolé.

Lorsque le staff arrive sur scène, ouille, même mes 10/10 en vue éloignée souffrent… Je suis vraiment très loin, et Roger, je le devine à peine à sa tignasse grise et au fait qu’il est devant tout le monde. Et en plus il est en noir, c’est encore un signe qui ne trompe pas.

La musique s’élève avec “Speak to me / Breathe in the air”. C’est donc par la lune qu’on commence le voyage. Le son est bon, il est loin de m’arracher les oreilles, mais sur le grand écran, on ne projette pas les musiciens mais c’est un kaléidoscope bigarré d’une diversité colorée indéniable, certes, mais qui est frustrante à une pareille distance des musicos. C’est feutré, mais ça ne sent pas vraiment l’émotion brute tout ça…

Ah, quelques notes de guitare claquent. “One of these days” commence. C’est un peu sec. C’est plutôt bien joué mais rien à faire, c’est pas Gilmour. Le morceau est long et il ne chante pas beaucoup, donc c’est pas encore maintenant que Roger va nous éclabousser des ses prouesses vocales. Le morceau s’écoule énergiquement. C’est bien joué, y’a pas à dire, mais j’ai une impression de froid qui s’installe. Il parle quand Roger ? Bon, toujours pas… On le voit sur l’écran mais fondu dans d’autres images, on le distingue vraiment très peu, et pour moi il a toujours la taille d’un protozoaire. C’est un peu agaçant.

La cloche sonne. Ce n’est pas la récré, c’est “Time” qui commence et les horloges se multiplient à l’infini sur l’écran et en effets sonores en multi-surround-5-dimensions-super-stéréostrobo-machin. C’est Roger qui chante. Ma mâchoire se crispe. Pour moi, “Time” sans Gilmour puis Wright qui chantent, c’est un peu crispant, c’est un contexte qui ne convient pas à la dureté de la voix de Roger. C’est toujours très bon musicalement parlant mais à force de le voir en fondu sur l’écran je finis par me rendre contre qu’en guise d’instrument, il ne va sans doute nous jouer que de la basse ce soir. Donc OK, la musique est bien jouée, mais nomdidjû, c’est du Floyd sans les envolées de Gilmour et les nappes de Wright, c’est froid froid froid froid. Et Waters ne dit toujours rien du tout…

Gngnggnggnn. Les premières notes “The Great Gig in the sky” s’égrènent. Je frissonne, mais ce n’est pas de plaisir. Ca c’est un morceau qui est une formidable communion improvisée par un Rick Wright transcendé et une improvisation monstrueuse de Clare Torry. Même Gilmour s’est totalement vautré en l’incorporant dans sa tournée précédente… On ne peut pas s’attaquer à ça sans y laisser son âme. Les choristes sont certes talentueuses, mais non, non, non, ça ne le fait pas, c’est à côté. C’est pas aussi raté que la calamiteuse version de Gilmour à Pompéi (le morceau le plus raté de son concert à mon sens !), mais quand même, c’est raté pour moi, ça me crispe. Et je sens ça illégitime, je ne suis pas sûr que Roger ait quoi que ce soit à voir avec la génèse de l’original, c’est un vol, c’est un viol. Arrêtez les gars, non, quoi, c’est de la pitrerie. Ouf. ca fait du bien quand ça s’arrête.

Ca y est, ça recommence. On entend des effets de radio tunées, des commentateurs radio qui se mélangent, des bruits de bombes qui explosent… Oooooooh comme tu es original Roger. Faudrait p’têt qu’on t’explique que tes collages bruitistes sont les mêmes depuis près de 40 ans et ce qui semblait un peu novateur fin des années 70, c’est légèrement un fond de loose de nos jours non ? Bon, chacun fait comme il veut. En attendant, je m’ennuie un peu. Je ne ressens pas vraiment d’émotion, j’aime pas trop ça…

Tiens je ne reconnais pas les notes… Ca me dit quelque chose… Ah OK. “Welcome to the machine”. Bon. Distorsion dans la voix, c’est normal. Personnellement j’ai jamais été fan de ce morceau-là. Roger n’a toujours pas parlé une fois. C’est mou du slip. Je m’ennuie. C’est un comble…

Roger enchaîne ensuite sur trois morceaux de son dernier album. “Déjà vu”, “The last refugee” et “Picture that”. Bon, pas d’imposture à l’horizon, évidemment, le line-up est proche de celui de l’album, le son aussi. Ca se laisse écouter sans plus car les chansons sont bonnes mais sont des resucées de thèmes déjà moultement foulés par le passé, et très honnêtement, je n’arrive pas vraiment à voir la valeur ajoutée par rapport à l’écoute de l’album. Oh oui, il y a des images qui claquent de partout sur l’écran, certes, mais bon, un bon powerpoint, et puis voilà, hein…

Et puis arrive “Wish you were here”. Gnggngngng. Ca recommence comme avec “Time”. Ca ne va pas quand c’est Roger qui chante, sa voix est trop dure, trop autoritaire pour ce morceau rempli d’émotion. Musicalement c’est trop tranchant. C’est encore pour moi une légère forme d’imposture. Je n’ai toujours pas réellement vibré. Pour un fan comme moi, c’est pas bon signe……. Et toujours pas un mot pour son public… On a beau savoir que communiquer n’est pas son point fort, ça frise le manque de respect pour le public quoi. You-houuuuu, Roger, on est là, enlève un peu ton mur et fais coucou s’teuplé !

Ah. Un peu plus de bruit tout d’un coup. On entame “The happiest days of our live” et “Another Brick in the Wall p2”. Je me disais aussi que ça manquait de mur, voilà le maçon… au pied du mur. Là, on est évidemment en terrain très familier donc ça décolle un peu. Le guiratiste, je finis pas me rendre que c’est Jonathan Wilson que je connaissais un peu. Il n’est pas manchot, il tient assez bien la rampe sur le solo du morceau phare qui est pourtant une des plus belles réussites de Gilmour. On remonte un peu la pente, il y a un peu d’émotion. Enfin? Mais c’est peu, très peu depuis le temps que ça a commencé… Ah il y a des enfants sur la scène pour faire le choeur. Ah oui, d’accord, là, je dois le reconnaître, ça le fait enfin. Pourvu que ça dure !

Ca y est il PARLE !!! Il a dit un mot pour les petits chanteurs. Et il parle… en français ! Ouille, fieu, faute de goût, le patron local c’est Bart De Wever, tsé… Enfin bon, la salle ne siffle pas, c’est toujours ça de gagné. Là-dessus, en français, Roger nous annonce que c’est l’ “intermission” (Argh !) et qu’il reviendra tantôt. Ah bon. A peine décollé, on atterrit. Tudju. L’enthousiasme retombe donc très vite…

On entame la deuxième partie

Lorsque les lumières s’éteignent, y’a des trucs qui commencent à bouger au-dessus du parterre central. Une invasion extraterrestre, peut-être ? Que nenni, un décor se met gentiment en place, isolant la scène de mon coin de salle décidément bien éloigné… Et le public interloqué découvre que Roger est toujours ce mégalomane bien connu : ce sont les cheminées de l’emblématique Battersea Power Station dans une version apparemment gonflable qui apparaissent dans le champ de vision. Jugez, ça le fait…

Pas besoin d’être un spécialiste pour deviner que l’on va avoir droit à Animals… Et effectivement on entend les premières notes acoustiques de l’intro de “Dogs”. Oula, on va s’en prendre pour 20 minutes, non ?

Démesure et politique, c’est ce qui est le plus flagrant. Là on est resté au niveau de la bonne impression que commençait enfin à laisser la fin de la première partie. Comme “Animals” est un album qui sonnait froid et désincarné, on est bien dans le sujet, et comme si ma mémoire est bonne, seul Roger était aux vocaux dans l’original, forcément, on y est. Le filon ayant été peu exploité ces 25 dernières années, le plaisir monte enfin. Roger, pendant les parties instrumentales, commence à brandir des panneaux “Pigs rule”, puis “Fuck the pigs” et nous balance son aversion pour les totalitarismes de tout poils (ou en l’occurrence de toutes soies !). Tant pis pour les chiens, balance ton porc, camarade.

Et puis les cochons prennent la vedette sur les chiens, définitivement. “Pigs” commence et nous voilà survolés de près par un immense cochon menaçant tandis que s’affichent les mots-clés des paroles… “Charade” et tout ça, quoi… Là le spectacle se fait toujours plus mégalo, mais ça en jette, je dois le reconnaître. Ça prend même le pas sur la musique, finalement…

Toujours impeccable au niveau sonore, les musiciens sonnent tout comme il faut, mais le public est complètement accaparé par ce cochon dirigeable qui finit par disparaître sans qu’on ne voie vraiment comment. Deux morceaux qui représentent finalement plus de la moitié de la durée de l’album. Soudain le public hurle car s’affiche “Trump is een idioot”. Ouf, l’honneur du néerlandais est sauf, on a respecté le quota. La charge anti-Trump est aussi virulente que prévue.

Je m’amuse cependant mentalement devant ce paradoxe où celui qui a bâti sa renommée sur un mur critique celui qui dilapide l’argent des américains en voulant en construire un autre. Mais bon, sur le principe, je ne saurais lui donner tort…

Après cette section animalière, on entend un bruit de tiroir caisse bien familier, pendant que la centrale électrique gonflable a fait place à un laser show faisant apparaître une image encore plus emblématique du Floyd : le prisme impérissable de Dark Side of the Moon juste au-dessus de nos têtes…

A la guitare, Jonathan Wilson se démène pour nous servir son jeu plutôt froid mais qui tient bien la route sur “Money”. On est resté sur un niveau à mon sens bien supérieur à la première moitié du show. “Us and Them” continue le lunaire voyage, calmant un peu l’atmosphère. Roger a la délicatesse de laisser les vocaux à ses partenaires de scène, et je l’en remercie car sa voix hargneuse aurait vraiment cassé toute la douceur et l’émotion que véhicule traditionnellement l’hymne éponyme à sa tournée. Mais du coup je me permets de dire : “ben il fait quoi alors ?…” Tudju, je viens encore de me donner une raison de redescendre de l’état contemplatif que je venais d’atteindre. On n’est pas dans un show du Floyd, mais bien de Waters, faudrait pas l’oublier et se recentrer sur le sujet.

D’ailleurs Roger se remet en scène pour recadrer puisque démarre “Smell the Roses”, de son dernier opus, ce qui est essentiel pour se remettre au centre des préoccupations. Mais comme dans la première partie, c’est bon, le staff est dans son élément, mais qu cela manque cruellement de magie et d’émotions…

OK, faut quand même aller au bout du filon, on revient faire un petit tour sur l’astre lunaire avec “Brain Damage” et “Eclipse”, mais la mégalomanie s’étouffe légèrement et le souffle retombe progressivement. Trou d’air, je ne redécolle plus.

Maintenant qu’on se dirige gentiment vers la fin du show, Roger se décide enfin à parler et à présenter son équipe, non sans profiter de son temps de parole pour en coller une verbale à propos du gouvernement Israélien, ses grands amis du moment… On attaque le final. On ne va pas parler de rappel car il est difficile d’imaginer que le grand Roger attende qu’on le rappelle, il est déjà là après tout…

On revient quand même refaire un tour dans son mur adoré puisque c’est “Mother” qui se dessine à nos oreilles. Ah Maman qui lui a transmis toutes ses peurs et qui a aidé à construire son mur. Oui oui, Roger, on sait ce que tu lui dois en général, ça fait 40 ans bientôt que tu nous le répète. On est bien dans ton univers, t”inquiète pas, mais on va quad même bientôt y aller…..

On en termine par la dernière brique du mur l’indémodable et intemporel “Comfortably Numb”. Wilson se débrouille encore fort bien sur le morceau le plus Gilmourien du tas de brique, mais il n’est que le locataire de ce pan de mur du son-là, pas celui qui a imaginé ce qui est dans mon esprit un des plus grand soli de guitare jamais sorti des doigts de David. C’est beau, certes, mais encore une fois, ce n’est pas Pink Floyd… Impossible pour moi de ressentir autant d’émotion que lors de la prestation de Gilmour deux ans plus tôt sur la place de Tirlemont. Et malgré que ce soit un de mes morceaux préférés dans l’absolu, je me sens aussi d’un seul coup… “confortablement engourdi”…

Bilan strictement personnel

Je vais essayer de résumer. Cette grand messe annoncée m’a procuré un grand nombre d’émotions diverses et parfois contradictoire, mais pas d’émotion au singulier. J’ai assisté à un show, à une grosse machine, à une grande parade, à une vague mégalomane et narcissique toute acquise à la cause de Roger, mais pas à une communion. Roger, tu es l’auteur de grandes choses, mais depuis que ton égo a étouffé tout le reste, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as eue d’être épaulé par des adjoints incroyablement talentueux qui ont été autant que toi responsables du succès de Pink Floyd et de The Wall en particulier. La machine n’est plus. A Gilmour l’émotion, même s’il n’est pas un compositeur de génie. A Wright la sensibilité et la générosité discrète. A Syd la folie créatrice qui a lancé la machine. A Nick le soin de balayer derrière les autres. Et à Roger Waters l’ambition et le besoin de grandeur qui ont fait du groupe d’être un monument pour toujours. Mais désunis, ramenés à vos individualités, vous n’êtes plus que bribes.

Une autre bribe du même mur.